やんちゃマダム

やんちゃマダム こんちゃ~やんちゃマダムでございます。

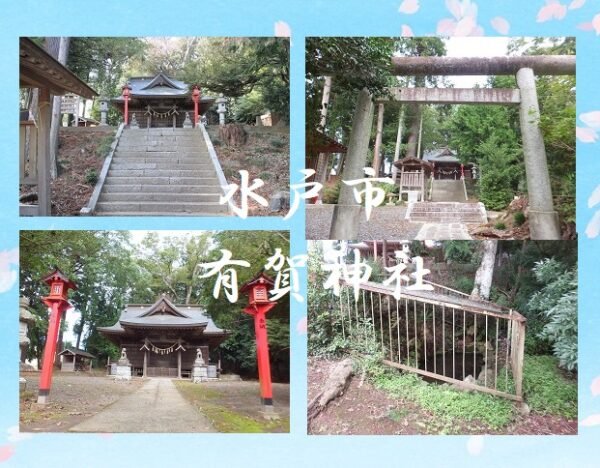

水戸市に鎮座されている「有賀神社」をお詣りさせていただいたのだ。有賀神社と言えばっ。大同2年に始まった!とされる「有賀様の磯下り」神事。大洗磯前神社へ里帰り~という神事が、今尚、続いているのだよん♪

大国ちゃま

大国ちゃま ▶鎮座地

茨城県水戸市有賀町1032

(旧町名:東茨城郡内原町有賀)

経津主命(ふつぬしのみこと)

武甕槌命(たけみかづちのみこと)

月読命(つくよみのみこと)

少彦名命(すくなひこなのみこと)

859年(貞観元年)藤内という地名の要地に、建借馬命(たけかしまのみこと)をご祭神として祀られていたらしい。

建借馬命と言えば、現在の飯富町に「大井神社」があって、ご祭神になっている。近くには、藤内神社が鎮座。

1590年(天正18年)、塚原城の兵火で類焼してしまったが、翌年には、現在の地域に社殿が造営され奉遷されたのだとか。と同時に「鹿島明神」と改められたそうだ。

「有賀神社」と社号が変更されたのは、明治時代の事。その時、青木神社が合併されたそうだ。

この建物をのぞいてみたら、リヤカーのようなものが置いてあった。恐らくだが、古くは「磯下り」神事に使われていたものじゃあないかと、、、。現在は、軽トラックが使われているが、これに神様が乗って、大洗磯前神社まで渡御されたんだろうな。

807年(大同2年)に始まったとされ、毎年、11月11日に執り行われる神事。

午前1時にほら貝にて、始まるよ~の知らせ。2番目のほら貝で出発準備。3番目のほら貝(午前2時)で、途中安全のご祈祷。この時、氏子崇敬者、子供を背負った人達が境内に大集合!幼児の虫切りに霊験あらたかな神様なのだ。

さて、ここから「大洗磯前神社」へ向かうわけだが、ゆずや里芋などをお土産として持っていくそうだ。大洗磯前神社までの道中、今でもそうだが、数か所でお休みし、その時にも、地域の崇敬者、子を連れた親御さんたちが、虫切りを願ってお詣りされている。

大洗磯前神社へ到着後は、祭事が執り行われ、鯛などのお土産を頂いて還御する、という特殊な神事なのだ。

水戸藩時代には、水戸城の門を押し開き渡御。供奉者は帯刀したらしい。また、12月30日、午後1時に、神楽を合図に神様は眠り、1月7日にお目覚め、、、とも。この間、歌舞音曲は停止されていたそうだ。

小さな池があった。宮司さんに聞いてみると、昔は、みそぎ池として使われていたそうだ。

稲荷神社(倉稲魂命)

諏訪神社(建御名方命)

三十二神(天三十二神)

天満宮(菅原道真公)

熊野神社(伊弉諾命、伊弉冊命)

湯殿神社(月読命)

八坂神社(素戔嗚命)

淡島弁財天神社(少彦名命、市杵島姫命)

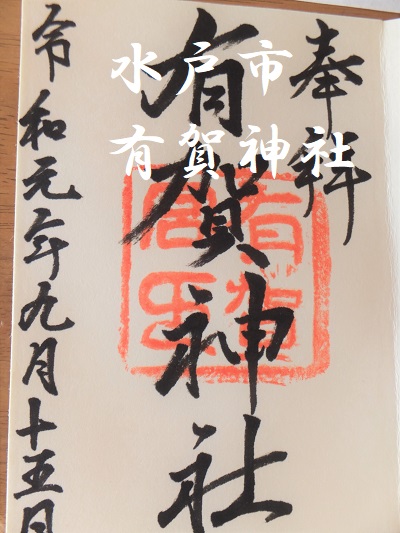

御朱印は、隣の宮司さん宅で頂くことができる。

大国ちゃま

大国ちゃま 車は、鳥居の横に停めることができるぞ。